九杰·九劫·纠结

——给挚友赵九杰的小写意

云浩

九劫

九杰是一位宗教人士

至少,九杰是艺术家中的一位宗教人士

从我的视角看过去,我把这类人士统称为“宗教患者”。

首先,我们都是:患者。

经历文革后的中国,文化败退,文明破碎;人心跌宕,人性沦丧。

在文革后果中的你我,无一幸免,至今不息。

所以我说:患者。

很多人走向宗教,但,那血泊色与口号声中残存的教义,是否已经被血泊染色,即便没有染色,那富含人性的原义,能否为身心俱残的人性被阉割后的善良的中国伤员所听到?

但九杰分明加入了这个队伍,用他的矮小且雄厚的身躯义无反顾的扑入宗教中。

在宗教中的经历是深刻的,九杰经历了被他称为修炼,却会被医生称为分裂的精神的黑暗旅途,在这类的旅途中,黑暗与光明轮番登场,既消耗着经历者巨大的能量,也诞生深深的思考力量。

处于修炼中的九杰的心灵是纵向的拉扯,这种类似于精神异向者时刻经历的自我分裂的力量,和艺术家做艺术思考时的力量几乎是同轨迹的,但是密度与深度却要大得多,九杰的这种外人看起来的心灵自我分裂自我摧残实际上是深度的重复着艺术般的思索。

所以,我们都是患者,但九杰患的深刻。

既然是患者,要服食药品,也要认领症状。那每一层不经意的语音,在患者这里,都会变化为带有语音隐喻性质的密码。

既然要坦荡做患者,那么九杰必定经历九九之劫。所以我说:九劫。

纠结

如果不走开,不放下,始终无法是宗教意义上的解脱,但放下了、走开了就不作画。就在那人仙或者人鬼交界的红尘边缘,历代的文人艺者都在那里沉浮,那才是大家创造的界面。尽管九杰走到这里他自以为是宗教意义的途经,实际上是文化意义上的到达。于是,九杰在那纠缠的界面挣扎,在一次次内心中深黑的袒露中自我成就。

任何纯宗教语义对艺术的覆盖都像是九杰绘画中不经意笼盖的那一层阴霾。类艺术,却还非艺术,可爱的九杰在“类”“非”的墙外,又时时回到“真”“是”的墙内,还时常对墙外边的俗众宣讲里边的教义。

在经历甚至是直面心灵深处的深黑后,能够安全归来,再把归来后的淡定写下,那就一定呈现出现实红尘中可视的心灵图景,九杰轻挥的涂抹就可以带出经历深度思索后所达至的深层远方。

同样的视觉结果,但九杰导致这个结果的过程,比一般画家复杂得多。就好像,同样的一个针灸,有的师傅强调带气行针,表面上都是一个针孔,而穴位的深层,则是气韵不同的两个世界。那么同样的一笔,九杰这一笔背后的故事,几近凄厉。

但是绘画,终究是个表层阅读,观者被可呈现的视觉幻像所沉迷,至于这一笔是带气行针扎入画面,还是漫不经心抹在画面,要靠画面效果说了算。乐观的说,九杰在宗教中获得的能量,依旧没有完整的传达出来。而真正的真相是:破巢之下安有完卵,文化灭绝的当代,哪里有兀自茁壮的宗教?我们看见的是骗子穿着袈裟忽悠,流氓读着佛经淫乱。这符合这个文化破碎,人性沦丧的当今,淫乱血腥的泥沼中,怎会还有一朵圣洁的莲花?那雪莲的形象无非是心灵被迫破碎者的自我催眠。

那一次次虚空中的自我催眠,彻夜难眠;那一次次自虐中的饮鸩止渴,越喝越渴。

所以我说:纠结。

莲

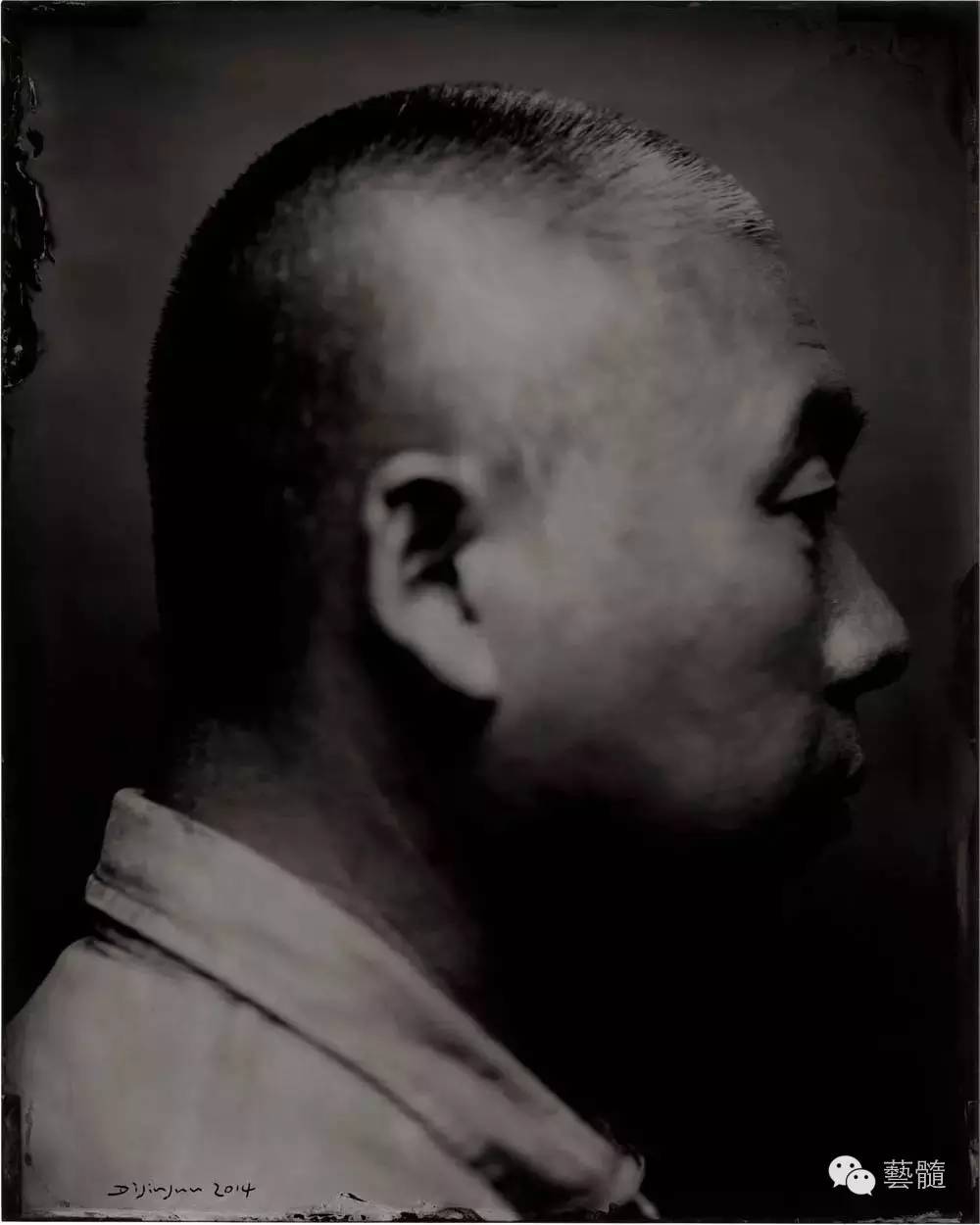

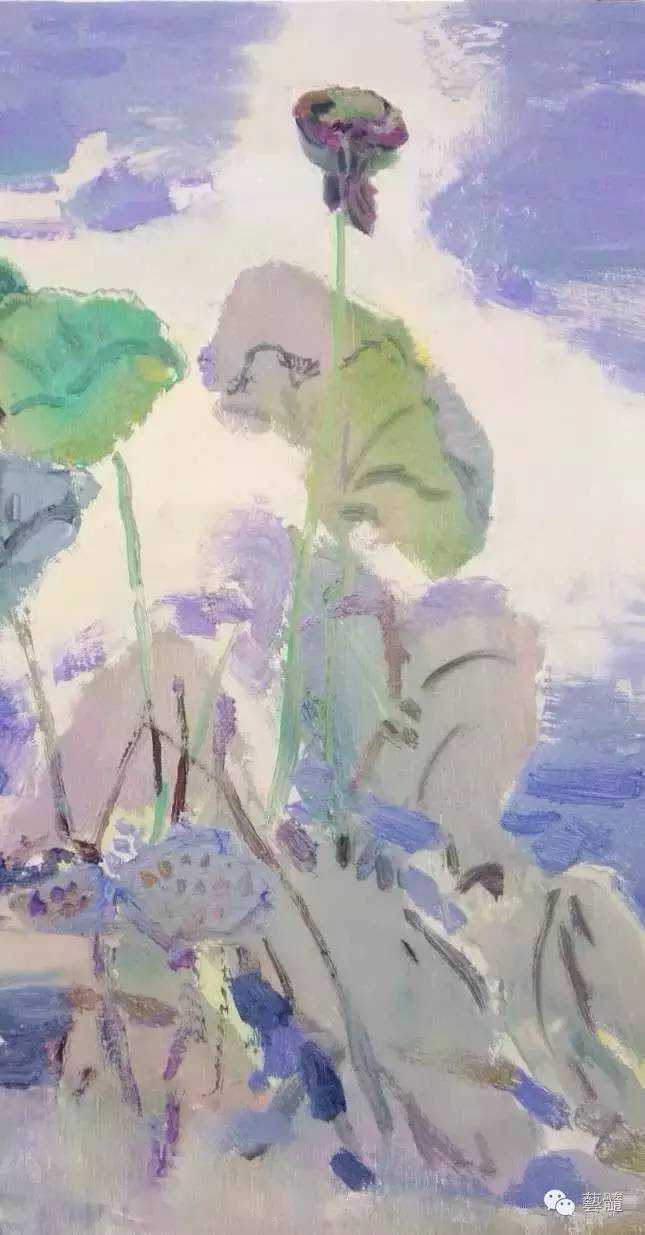

近年来,九杰的画面常常定格为他所绘制的“莲”。

莲:和圣洁相关,和红尘远隔。九杰试图用这个意象,使自己区隔于红尘。以此完成自我封锁。

九杰会停在一个深潭的沿边,在对不可见底的深潭的凝视中,自我的心灵图景显现,那灵动的心图被他用低矮并硕壮的身躯在一个沉夜绘成风景。九杰的山水是水质的“灵”

这飘动的灵的下面,隔了很远,是九杰心深处的无边无沿的黑。内心深处的深刻的孤单,以及对世界对生命的有跨度的认知,这个深与黑和九杰外化的灵与气构造成九杰作品中既深远又扭曲的张力。

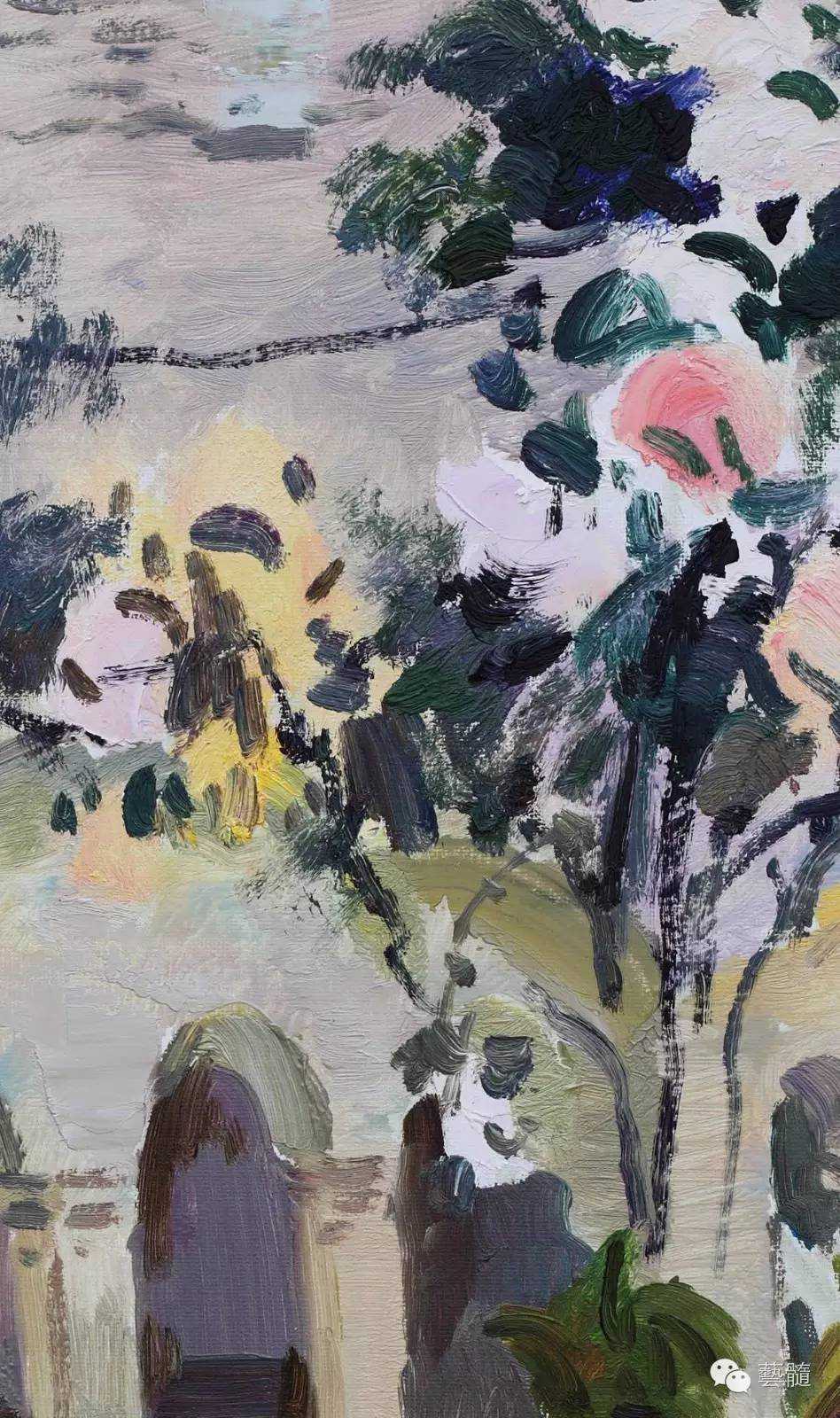

九杰的莲花,以黄紫作为主色系,穿插纯度很高的蓝、品红,画面的调子控制的高贵而显得恬静,灰紫色的背景可能代表着九杰抑郁且挣扎且沉静同时且黑暗的心灵背景,上面闲开一朵莲花,莲花的造型随意而恰切,那些叶脉是真的写出来的。而且画面也呈现着仿佛一次成像的书写性,这一层书写是不着痕迹的,或者说他已经做到了不露痕迹。

这些年,九杰从发现色彩,找到形式,到淡化色彩,提纯形式,他无非是想把单纯的形式赋予更高的意义和价值。

他希望自己的画面,是从一些深处生发出来,从被砸碎的文化中?从被拆毁的人性里?说到头,九杰依旧希望自己是一个拯救者,用他制造的这个象,这个呈现着莲的象,去播撒圣洁的福音。拯救自我的同时拯救我们这些迷途中的芸芸众生。

假如被文革的余晖所深镀的我们都是患者,那么这一所病院中的你我总以艺术的名义在互相医治(也互相传染),用自己残破的症状去击开他人看似的完整,然后植入用自己的病例做成的药,九杰使用的是这一朵“莲”。

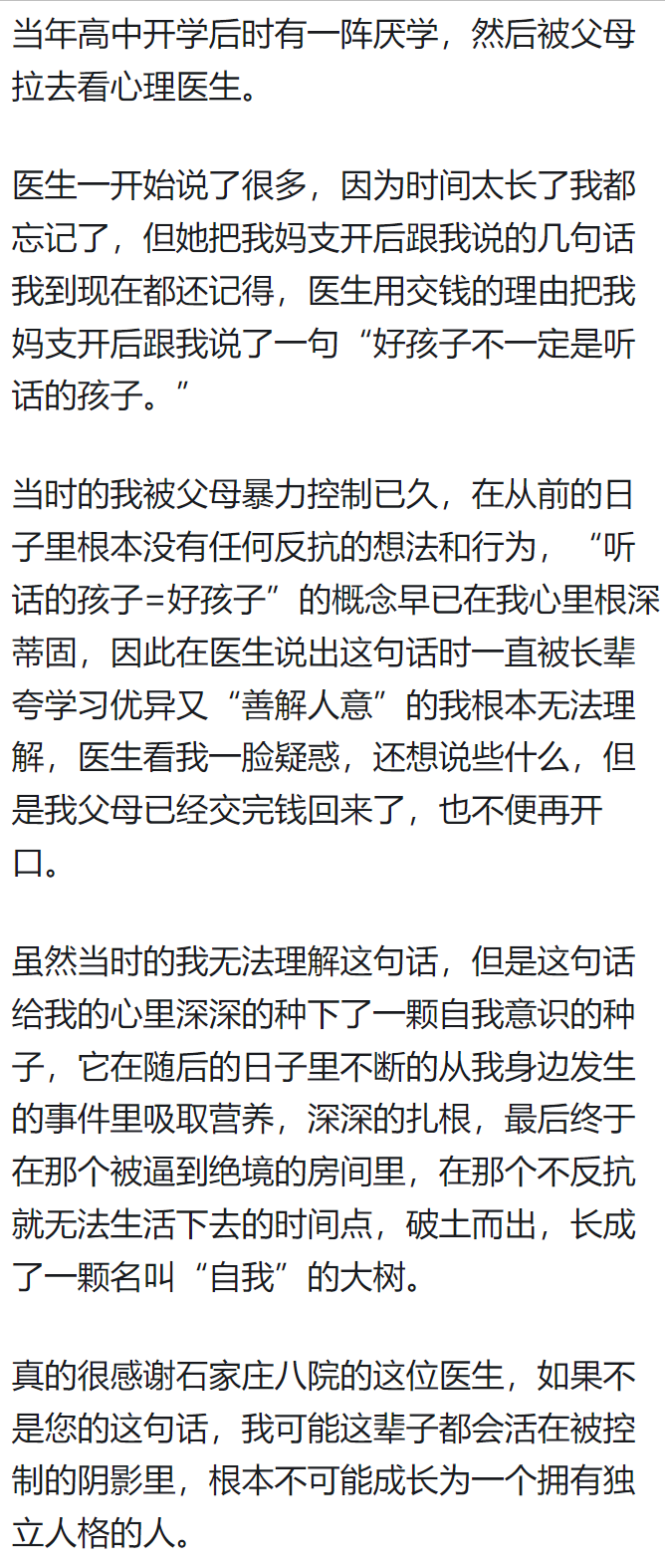

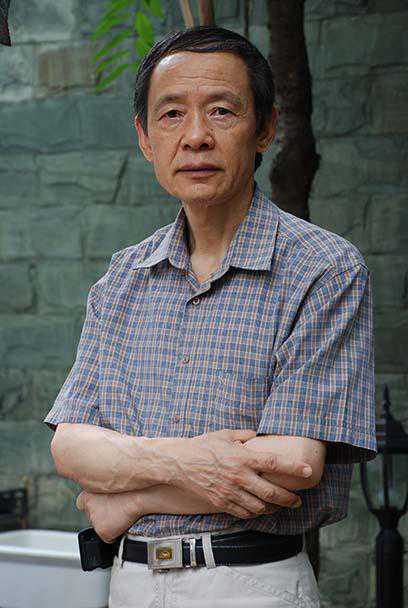

从我这个角度看过去,可爱的九杰矮小的身形在坐姿中汗流浃背的修。

就在厦门这个纸醉金迷之地,觥筹交错之邦,我们可视的闭目修行游云散淡的他,未尝不是在自我制造的跌宕起伏中撕扯挣扎。

挣扎后,他思想漏下的那一粒血滴,在他的想象中化作美好的莲之相,成为想象中旖旎纹饰的衣裳,他又怀着美好的初心,希望把这我们这些俗人所看不见的新衣披挂在我们的身上,用以完成他对我们的保卫。

远远看去,那坐修的九杰,是一朵:莲。

厦门

就在海角的厦门,有我的两位少年时就结识的挚交,赵九杰和张立平。

内蒙师大美术系八四年的夜,还是像《乌兰巴托之夜》所歌颂的那样,那么静……静静之中,酝酿着无限的未来和未知。

年少的他们穿着《追捕》的类似风衣,带着《人证》的同款草帽,在夜色下唱“一条小路曲曲弯弯细又长……”,经历着大劫之后的人类固有的迷茫,安享着劫后余生的片刻安宁……

少年的我经过这里,结交年少的大背头的赵九杰,结交年少的大背头的张立平。听赵九杰夜色中的仿意大利歌声……

后来,九杰率先登陆厦门,并引进了立平。九杰把道场开在了同安,立平把酒场延伸至湖里……

他们一次又一次邀请我前往短聚。

离他们的距离,确保了我们充分的友谊。今天的你我,难免带着心灵破碎的残躯,去努力做着抢夺金币的梦,各怀心事,各自自私。长久的相处,谁和谁都会产生矛盾。而我每一次去厦门都很短暂。就在那矛盾呈现之前,我们就分开了,留下的都是互相思念的纯情。

这俩货,一个喝酒,一个念经。都不是建国以来教育意义上的画家,可能恰因此,他们能够不落窠臼,他们得以在面对厦门的滚滚红尘时有那短暂的逃逸。

厦门,海天壮阔的风景,掩不住纸醉金迷的红尘。

而就在那纸醉金迷的深处,九杰在安然或不安的打坐,立平在兴奋或不兴的宴饮,而我在北京的深霾中思念他俩,并用文字修补这美好的纪念,在这个时代,这一切,不易。

作品欣赏

《间》2015年50X70cm

《间》局部

《间》局部

《法国风景*阿尔疗养院》60x80cm2015年

《阿维尼翁秋》局部

《阿维尼翁教堂》60x80cm2015年

《阿维尼翁教堂》局部

《斜阳》60x80cm2015年

《斜阳》局部

《白石城堡遠眺》70x90cm2015年

《白石城堡遠眺》局部

《阿维尼翁教堂》30x40cm2015年

《法国风景*红土城》局部

《闽南大厝》之一,2016年,50x120cm

《闽南大厝》之二,2016年,60x80cm

《春山如梦》之一,2016年,60x80cm

《春山如梦》之二,2016年,60x80cm

《闽南大厝》之三,2016年。50x100cm

《春山如梦》之四,2016年,60x80㎝

《春山如梦》之五,2016年,60x80cm

《田园节奏》之一2016:年,60x80cm

《花儿红了》2016年,70x90cm

巜花儿红了》2016年,60x80cm

《花儿开了》2016年,60x80cm

《荷*分明》2016年,50x70cm

《花儿开了》2016年,50x120cm

《秋荷》2015年,60x80cm

《法国风景*阿维尼翁小镇》2015年,30x40cm

《荷*素》2015年,50x70cm

《紫罗兰》2015年50X70cm

《溪》2015年60X70cm

《正》2015年50X70cm

《彩》2015年50X70cm

《逸》2015年50X70cm

《安》2015年50X70cm

《出水》2015年50X70cm

《潔》2015年50X70cm

《熟》2015年50X70cm

《解脱》2015年50X70cm

《简》2015年50X70cm

《简》2015年50X70cm

《间》2015年50X70cm