商周鸟兽尊彝中的两件,究竟所象的何鸟与何兽,一直在引起我的注意,并为解开疑团而感到莫大的兴趣。

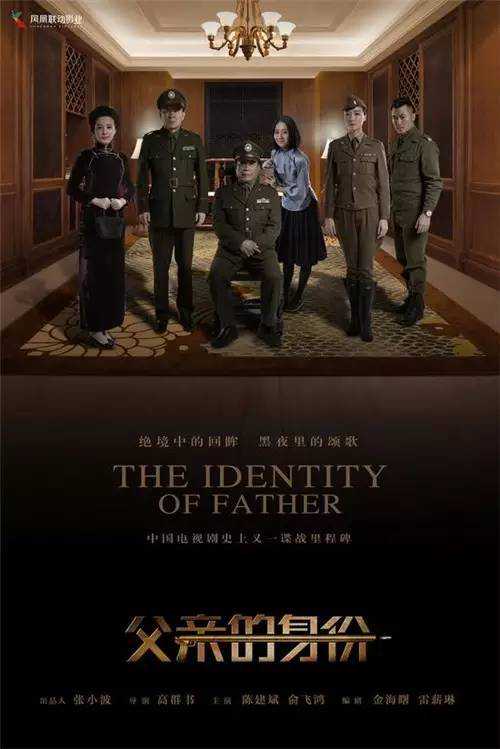

第一件是“鸟形卣”,又名“太保卣”。

太保鸡形卣日本白鹤美术馆藏

这件铜器始见于容庚先生的《商周彝器通考》(以下简称《通考》)的图版652,近年也收进李学勤先生主编的《中国美术全集·工艺美术编·青铜器》上册(以下简称《全集》),图版198。据该书的《图版说明》,器高23.5厘米,有铭文“太保铸”三字,卣铭与传山东梁山出土的“太保方鼎”相同,时代为西周早期,此器早已流落海外,今藏日本白鹤美术馆。

此器的特征是“通体作鸟形,首顶有后垂的角,颔下有两胡”。这个鸟形很奇特,既非凤鸟,也不像是鸱鸮——前者头上有冠羽与华美的长尾(如《通考》图版691),此则短尾而戴长角;鸮尊往往也是短尾,与双爪鼎足而三,以便利放置,彼此相同,鸮尊偶尔也有戴角者(同上,687),但角短而作柱状,鸱鸮有毛角与眼盘,此则无眼盘而有胡。鸟形卣之角修长而后垂,铜器中绝未曾有,当出于想象,用以表示具有神圣的性质。

此卣之鸟形,除去抽象化了的三足(双爪与尾)与附加之双角而外,而双目之下的垂胡,与腹部的特别肥大,予人以深刻的印象。依我个人之见,这两点都是家鸡的特点。双目之下垂胡,就常见的家禽与鸟类而言,鸡最明显;鸟兽大腹,也是家畜与家禽共有的特点,这是久经驯养,并作为肉食对象长期培育汰选必然产生的结果。鸟形卣在处理动物形象与器物实用功能结合时,鸡冠被省略掉了,估计是为了不增加卣盖高度,以便利提梁的摆动,因此无以分辨雌雄,代以头上的长角;下冠部位的肉垂,雄者大而雌者小,现在特别加大加长,正显示这是一只姿态矫健的雄鸡,可作献奉于神祇的牺牲。鸟兽尊彝因实用方面的需要,腹部往往稍稍扩大,以便多所容纳,但这件鸟形卣却特加夸张,不同于一般。鸡腹较大,这在古代语言中是有证据的:“鸡”字隹从或从鸟,奚声。“奚”字,《说文解字》的解释是“大腹也”;又,“豨,生三月豚,腹奚奚貌也,从豕奚声”。既然猪仔大腹为豨,那么家禽之大腹者为鸡,也就有可能的了。由此也可显示古人观察事物的精密。

鸡形之可以装饰尊彝,也史有明文,如《礼记·明堂位》篇:“灌尊,夏后氏以鸡夷(彝),殷以,周以黄目”云云。夷即彝字,古代可以通用,“鸡彝”从字面上讲,应该就是作成鸡形的尊彝。《明堂位》篇详言礼乐器服的“三代”与“四代”异制,十分系统,并说“鲁兼用之”,这当然不能认为便是信史,还有待来日以历史、考古研究做科学地审核,严格地加以取舍,但鸟尊中确有鸡彝存在,并受到重视,则是事实。如果这件鸟形的卣,可以肯定为鸡彝的话,那就不仅是“夏后氏以鸡夷”,而且西周早期仍在制作与使用同类性质的器物了。

第二件是遽父己象尊。见于《通考》图版698,盖与器各铸铭文“遽父己”三字。时代可处于商周之际,今为谁人所藏不详,或已流落海外。此器名为“象尊”,实际上兽形却与象不类,究为何兽,也需重新考虑。

遽父己象尊

传世的象尊,《通考》著录三件:一为此器,另两器为图版696的象尊与697的夔纹象尊,后者今藏美国弗利尔美术陈列馆,传说出土于湖南,事有可能。1975年湖南醴陵狮形山出土了一件商代晚期的象尊,为象尊第一次明确了出土的地点(《全集》图版115)。湖南于商周之际,多出形制特殊、制作精工而纹饰华美的青铜器;在中国古代,象以长江以南地区为多,这里常有象尊(也包括饰有象纹的青铜器)出土,也就事在情理之中了。

象尊美国弗利尔美术陈列馆藏

象尊少有,而象纹的运用则甚普遍,中原地区的商周青铜器上也很常见,尽管至少西周以来,北方已不复有象生存,而象纹还是相当盛行,甚至西周中期还偶有象尊的铸造(如《全集》图版25)。这显然是来自南方的文化影响。象纹一般可分为两种形式:一种全同于象尊,象鼻外卷而上扬;一种则为下垂而内卷(《通考》上编,125~127页介绍数种)。前者写实,后者则已图案化了。但无论是象尊与象纹,还是象纹的哪一种形式,共同的特点都是:①长鼻利齿;②头部与背平齐,双耳外张;③四足均作柱状(图案化了的自然例外),等等。依此标准来考察遽父己象尊,名之为“象尊”就很牵强了:首先,此尊的兽形虽然也有突出之鼻,异于一般的畜兽,但与象相较,则又甚短,况且口中无牙外伸(虽说亚洲象之雌者牙不发达,然而也有);其次,头颈较象为长,耳向后,形状与象不同,在塑造上,头部高过其背,象尊与象纹绝不见此种表现方法;第三,四肢短细而弯曲;第四,尾部特长而且结构特殊,等等。这些都与象尊、象纹全然不类,但过去所以被称之为象者,大约由于此兽也有较长之鼻,同时身短而体高,躯干显得庞大厚重,如此而己。

醴陵象尊湖南省博物馆藏

遽父己象尊兽形既然与象无干,所本又应为何种动物?依我个人之见,自然界唯有貘可与之相近。貘是生长在热带密林多水地方的一种食草类动物,其形体略近于犀而较矮小;体长1.8~2.5米,肩高0.75~1.2米,体重在225~300公斤。最突出的特征在鼻:鼻端没有角,向前突出很长,还能自由伸缩,对照“遽父己象尊”兽形也正是如此,但是以貘来作解释,又遇到下列的几个问题:一是貘的身体修长,体长与肩高的比例超过2:1,而此器之兽则显得粗短,大体约为1.7或1.5:1;二是此器兽尾特长,而貘尾恰恰奇短,长仅5~10厘米;另外,貘的眼与耳都较小,此器都显得稍大,等等。第一个问题,可能由于实用的需要,有意识地使器体圆浑,以扩大液体容积,史前陶制的与后世铜铸的鸟兽尊彝,都有类似的例子;第三个也属于表现方法的问题,商周铜器中的鸟兽尊彝与动物纹样,都特重双目的描写,后者还一律高突于器表,犀、豕等动物也都是小目,既以之装饰尊彝,便也都适当加大,目既如此,耳也就不能过小,此器貘形之不能完全写实,原因应该在此。第二个问题有些令人困惑,因为这种圆浑而修长的兽尾,仅见之于虎豹,不仅貘不能有,象也不能有,所有食草兽与大部分的食肉兽也不能有,然而此器所见,又非神话动物之掺有想象的成分。因此,我认为这条长尾应该是此器的器鋬,为便利倾注酒醴而设,真正的兽尾,安置在器鋬的上端,兽之尻部,图像上的尖状突起即是,如果确是真尾,可谓极短,也正与貘之形态特征吻合。

在论证这个“象尊”是否可以称之作“貘尊”的同时,还需考虑中国古代是否有貘生存的问题,因为貘类分布区域狭窄,西半球限中南美洲,东半球则限于东南亚(马来西亚、苏门答腊与泰国)。

马来貘

中国古代是有貘的,殷墟发掘所得哺乳动物骨骼中,曾发现有象、犀与貘这三种今天只生存于热带的动物,古生物学家认为很可能从外地输入。中国古代气候较后世温润,自然生态还未遭到破坏,因此生物种类众多,许多动物的分布区域,也比想象的远为广大。以象、犀两种动物而论,晚商时期黄河流域是否有象难于肯定,但存活于长江以南是绝对没有问题的;犀在商代是一种很普通的动物,西周春秋时期,江淮地区还为数很多。貘与犀、象应属共生的动物群落,虽然三者的分布并非绝对一致,估计也不会相差太远,因此,东半球以东南亚为中心的貘的分布,在商周时期可能远达长江以南,根据日常生活所见,在艺术上有所表现,也就有了现实的基础了。

幼年马来貘

至于貘之作为兽名,最早于《尔雅·释兽》:“貘,白豹。”《说文解字·豸部》:“貘,似熊而黄黑色,出蜀中。”历代都有关于貘的记载,但都很笼统并带有神秘色彩,如传说它是一种舐食铜铁的动物之类,但文献所说的,是否就是动物学上名为Tapi-rus的貘,却大有可商。近年在西安市汉代陵墓区陪葬坑出土的兽骨中,曾有熊猫骨架的发现,有的学者认为这就是文献所谓之貘,这也不是不可能的。根据文献记载寻找古代之貘,困难很大,现在只好舍而不论。如果上述“遽父己象尊”可以确认是貘的话,倒为中国古代貘的研究提供了形象性的资料,以此为基础,再结合多方面的资料,继续进行探索,也就方便多了。

原载《美术考古与古代文明》人民美术出版社,2007年