原创吴永强

▲胶济铁路的开通催生了济南商埠区,一座有着悠久历史的老城开始从传统古朴变得现代多元。房玉宾/图

历史学者黄仁宇说:“民国时代,中国重新构建了社会的上层结构。其中,商人阶层的整体崛起显然是一个十分重要的景象。”伴随一条铁路的贯通,无数与商业有关的人和事诞生于中国大地。从周村到济南,从山东到世界,一省企业的发展,为那个时代投射下浓浓一笔。

桓台—周村:万物更新,辉煌肇始

走在周村老街上,恍惚回到繁盛的商业时代。

明清时期,周村归属长山县管辖,民国时期也是如此。后来建国后齐东县、长山县和邹平县合并为新的邹平县,长山县大部分并入了邹平县,只有周村划归给淄博,成了淄博市的周村区。

然而,这个市镇交通很便利,商业、手工业很繁荣。明崇祯九年,初步奠定了大街的雏形。到了清朝时候,这地方更加繁荣,蒲松龄在《聊斋志异》中写道:“周村为商贾所集,趁墟者车马辐辏。”因为来往商贾客商众多,货物商品交易频繁而且数量、价值巨大,于是周村就有了个称呼——“旱码头”。与南方的佛山、景德镇、朱仙镇齐名,成为无水路相通的全国四大旱码头之一。

到了清朝后期,章丘旧军孟氏“八大祥号”先后来这里营业经商,远近富商巨贾竞相云集,周村大街逐渐成为布行、杂货行聚集经营的商业贸易中心。1904年5月19日,周村正式被清政府批准开辟为商埠,商业贸易范围进一步扩大,近如青岛、济南,远至北京、天津、上海、广州的商号,都与这里发生了频繁的生意联系,大街商业的发展进入了鼎盛时期,谚云:“大街不大,日进斗金”。

如今,老街呈现出旅游功能,往日的繁华被新的繁华取代。以烧饼命名的博物馆,美孚石油公司当年的办事处旧址,那些辉煌的印染厂……一切都在时间的磨砺下换了模样。

我的目光不止投向这条老街,一切要从另一个县说起——桓台。

在桓台,19世纪末,两个后来登上山东商业舞台的家族开始孕育——苗氏和张氏。

张启垣,桓台县城关镇乔家庄人,生于1879年。张启垣早在少年时期就弃农从商,先在桓台县城一个钱铺里学做生意,后又到了周村串心店一个染丝线的作坊里当管账先生,不久创办东元盛。

1898年2月,距离康有为、梁启超在北京发起的维新变法还有4个月。东源盛出现股东不和的局面,此时已微有积蓄的张启垣与史懋增、史懋冉各出资500吊,将东源盛接过来,成为新的三大股东。张启垣将“东源盛”更名为“东元盛”。

与张氏家族类似,苗家世居桓台索镇,祖辈务农。索镇是桓台境内乌河边上的一个比较发达的水旱码头,商业、手工业和运输货栈业历来很兴盛。生于清末的苗杏村,从十五六岁起就在淄博、索镇和羊角沟之间赶脚贩煤。

新世纪交替,两个家族逐渐走出桓台,走向周村、济南。

▲淄博周村大街上的“今日无税碑”。

济南:两个家族,两代人的峥嵘岁月

两大家族起于淄博,盛于济南。

1904年,济南、周村、潍坊相继自开商埠。

这一年,胶济铁路通车;又几年,津浦铁路通车。

开埠和铁路通车,使山东的商业面貌焕然一新。此时,大运河早已断流或部分断流半个世纪,过去数百年以大运河为中心的商业带彻底退出历史舞台,铁路重整了商业格局,济南重新焕发生机,铁路另一头的青岛后来居上,迅速崛起。相对于胶济铁路沿线的小站周村、潍坊,处于两条铁路交汇处的济南的区位优势尤其突出。

胶济和津浦铁路通车后,济南成为交通枢纽,商业日趋繁盛。周村许多行、庄,纷纷迁往济南,一时各帮客商云集济南。1916年,周村发生兵乱,张家举家迁到济南制锦市一带。

举家迁济的前两年,也就是1914年,张启垣的小儿子张东木出生。

1910年,苗杏村以先前所赚在济南泺口开了一家公聚和粮栈。第二年,苗杏村看到津浦铁路通车在即,精明地觉察到未来济南的经济中心将从水路转移到陆路、即从泺口转移到火车站一带,当机立断,联合外人股份在经一纬四路修建起30余间门面的恒聚成粮栈。先走一步的结果,使苗杏村在两年之中获得近50倍的暴利。

苗杏村登上济南粮栈业霸主地位的是他在长达22年中独揽的广帮生米生意。

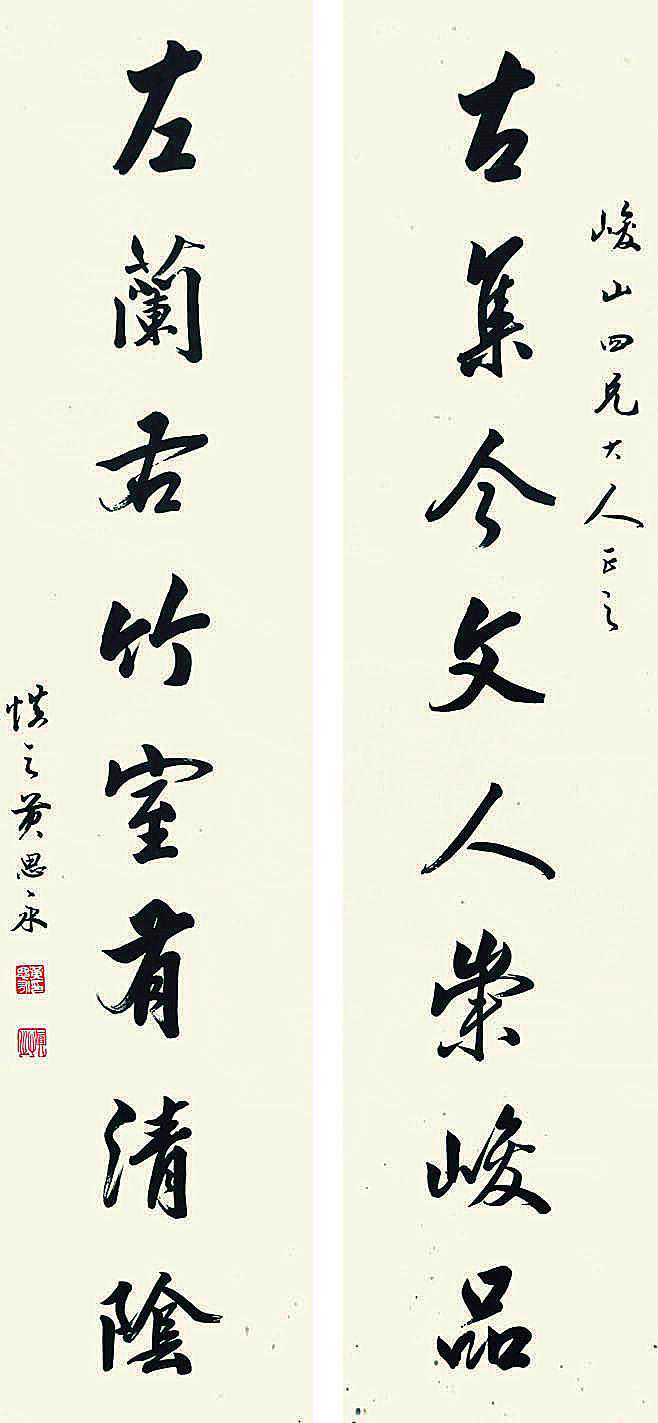

梳理苗氏家族庞杂的支脉,“大苗”“小苗”两个分支令人费解。其实所谓“大苗”,是苗杏村和苗兰亭叔侄;“小苗”则是苗星垣和苗海南兄弟,皆来自于桓台索镇。

1910年,苗杏村创办公聚和粮栈,逐渐走向事业辉煌。“小苗”中的苗星垣初来济南。这一年,他15岁,在粮栈当学徒工。1919年,苗星垣有了自己的第一份产业——联合同乡王冠东、张仲磐创办了他的同聚长粮站。

1921年,“小苗”和“大苗”首次合作,建起了成丰面粉厂。日产面粉2000包,当年结算即获得纯利7.5万元。

1933年,济南第一家较大规模的民族资本私营纺织企业——成通纺织股份有限公司建成投产,从英国留学归来的苗海南出任公司经理。

苗星垣对他格外器重和关爱,1928年送他进入英国曼彻斯特皇家第六纺织学院学习纺织。1932年春,苗海南回国,并未当即走马上任,而是先到青岛华信纱厂里乔装成工人以取“真经”。返回成通纱厂的苗海南出任经理,兼任总工程师。从这时开始,苗海南崭露头角,地位日渐显赫,成为苗家当之无愧的代表人物。

他与哥哥研究拟定了“大西北计划”,准备从西安到兰州间每个重要城市都设面粉厂或纺纱厂。1935年创办成丰面粉厂西安分厂,两年后,又在西安建立成通纱厂分厂。

1938年日军进占成通,强迫苗海南与其合资。他极力反对,被日军逐出厂外。1939年他集资在南京筹建普丰面粉厂。到1944年,又被日军强征军用。抗战胜利后,他从日商手中将迭遭破坏的成通纱厂以70万元法币收回自营。他还办起职工食堂、澡堂;创办职工子弟小学,并亲自担任校长。

建国后,苗海南曾任山东省人民政府副主席、山东省副省长等职。

1929年夏,张启垣从天津久兴铁工厂购来三轴轧光机一部、喷雾机一部、立式小锅炉一台。这是东元盛使用机器的开始。

这时候“少东家”张东木20岁,正在北平汇文学校读书。

从手工操作到机器大生产,张启垣完成了从手工业者到资本家的外在转变。等他退出舞台后,留给张东木的,已经是一个典型的现代企业了。

张东木身体健壮,酷爱体育,在汇文学校读书期间,曾多次参加华北运动会,并两次夺冠。1936年,他考上了北平辅仁大学,学习化学。七七事变后,平津师生纷纷南下,张东木途经济南想去大后方深造,但父亲把他留在厂里。

从父亲那里继承了传统的经营理念的同时,张东木走向了父亲的另一面。

如果说机器生产是在张启垣的带领下实现的,不如说这是父子交替的一个媒介。

因为日军侵略,当时很多原料缺货而且价格昂贵。没有氧化剂,张东木就自己造了台氧化机,不但加速了氧化过程,还降低了投入。

第一代企业家退出历史舞台,故事继续展开。而在全国范围内,这时期的荣氏家族同样面临困境。1938年,流亡香港的荣宗敬病逝,其后不久,以荣毅仁为代表的荣氏第二代登上历史舞台。

以张东木为代表的张氏第二代同样扛起了先辈的大旗,在惊悸中重生。

苗氏和张氏,以及荣氏的第二代,在家国危亡中接管企业,以更现代的经营理念,立足于资本江湖。

夹缝中,鲁商命运钩沉

我们有必要从总体上观察一下20世纪上半叶的山东,诸多外部条件制约之下,前人们是如何一步一步,探寻一个国家工商业发展之路的。

19世纪90年代,三个中国知识分子分别作出了自己一生最重要的选择:37岁的康有为选择了变法,29岁的孙中山选择了革命,42岁的张謇选择了实业,而其终极目标都是救国。

他们做出选择的前后,1893年和1896年,章丘旧军孟洛川先后在北京大栅栏和烟台开设“瑞蚨祥”;1898年,桓台人张启垣在周村创办东元盛染坊;这个世纪的最后一年,桓台苗世厚、苗世远兄弟在济南泺口开设恭聚和粮栈。

苗海南们的奋斗史几乎都点缀在一个背景里面:旱码头周村逐渐衰落,商业中心地位让位于济南。新的大幕徐徐拉开,旧的舞台逐渐失去光彩。

如今的沃尔玛位列世界五百强之首,而瑞蚨祥的辉煌却早已成过往云烟,不复兴盛。仿佛昙花一现,难寻其踪,让人唏嘘。

张謇有名言曰:“天之生人也,与草木无异。若遗留一二有用事业,与草木同生,即不与草木同腐。故踊跃从公者,做一分便是一分,做一寸便是一寸。”

青州人宋斐卿在天津推出了“抵羊”牌(寓意“抵抗洋货”)毛线,在“国货运动”中扮演了重要角色,“抵羊”牌在市场上打垮了老牌子的洋毛线,成为国货的代表。潍县人腾虎忱在当工人时,听到了孙中山的一次演讲,被他“实业救国”思想打动,后来创立山东第一家柴油机厂,最后成为中国最重要的民族柴油机生产企业,冯玉祥在参观了他的企业后说:“全国如果有两百人能像你这样有血性,能奋斗,国家命运就有很大希望。”

似乎鲁商们自始至终保持着对政治的不离不弃。1923年青州大商人宋传典竞选山东第三届议长成功,成为山东历史上第一位商人出身的议长。创立北京五星啤酒的莱州人张廷阁当上了哈尔滨的代市长,成了一方诸侯。

即使是没有一官半职的孟洛川,也曾是袁世凯的座上常客。

“商而优则仕”成为鲁商们重新确立自己商业版图的捷径,在这种变异的商业形态下,传统鲁商们更加致力于确认自己在传统伦理社会里的坐标,于是他们进入了政治层面,而政治力量也开始侵蚀他们的商业空间。

这或许是个无可奈何的例证:即使在军阀当道的1923年,济南一跃成为中国六大面粉生产基地。孟、张、苗三个家族的产业也是在清末民初的权力真空里面得到长足发展,这似乎又在另一个层面上宣告了企业家们的生存韧性。而在民国政府形式上大一统的20世纪40年代后期,权力真空得到一定程度的修补,民族企业却逐渐走向黄昏。

他们是起点,但不是终点;是发祥地,但不是集结号。

▲苗海南们开启了中国的近代化之旅,他们在不自觉地重建中国的商业传统。刘子亮/图

烟台—青岛:起于阡陌,拥抱大洋

从济南出发,乘坐一百年前的蒸汽机,经过周村、潍坊,最终抵达海滨。青岛、烟台为代表的沿海城市,在20世纪山东的商业舞台上同样占据重要位置,一批更具开放性的企业家将他们的“战场”对准了太平洋。

在张弼士的财富史上,政治是两个无法剥离的文字。这位在面见慈禧太后时都享有免跪特权的传奇商人,在他大半辈子的经商生涯中,成为红极一时的“红顶商人”。

张弼士没有想到,一生叱咤风云,游离于南洋与大陆,清廷与孙中山,商业版图与慈善事业之间的他,最终的荣耀却会聚焦于巴拿马万国博览会的领奖台上。他更没有想到,百年之后,当年的商业帝国悉数付予烟云,唯独留下烟台张裕的馥郁醇香,依旧享誉世界,甜美怡人。

再回到青岛。

这要说到另一个家族:周氏家族。

此家族与山东渊源颇深,周馥之于山东,有再造之功。1902年,周馥担任山东巡抚,之后的自开商埠在他和袁世凯力主之下得以实现。这位了不起的一省长官,注定载入山东史册。

周馥的儿子周学熙,延续其父亲的政治嗅觉,并在商业上成就斐然。中国近代工业发展史上,有“南张北周”之称。“南张”指的是功盖东南的状元实业家张謇,“北周”指的是北方的周学熙。周学熙曾经两次出任民国财政总长,但他最终选择了退出政界,全身心地投向实业,被誉为“中国水泥之父”、北方近代工业的奠基人。周氏企业集团资本金额高达4000多万元,在当时这几乎是一个天文数字。

值得一提的是,周学熙还是山东大学的首任校长。1901年10月,山东大学堂在济南创办,周学熙出任管理总办,也就是首任校长。

第二次任财政总长期间,周学熙发现,由于欧美国家忙于一战,一向大量进口的棉纱、棉布锐减,导致价格飞涨,纱厂的利润倍增,于是有了办纱厂的主意。可是创办纱厂历尽波折,直到1919年1月,天津华新纱厂才正式生产。由于纱厂利润高,华新公司又在青岛、唐山、卫辉陆续建立了3个纱厂。

青岛华新纱厂的经营颇为坎坷。众所周知,日商为了霸占青岛的纺织业,自然会用尽各种手段排挤华新纱厂,这最终导致华新纱厂走进低谷。为了摆脱困境,周学熙一度将工厂交给他的儿子周志俊主持。周志俊上任后,考虑到纺纱难以续存的情况,进行六项改革,他有留洋的经历,就对工厂用西方的管理方式。但在当时的国内形势下,想要振兴民族企业又谈何容易,据周志俊回忆,华新纱厂在青岛的发展可谓举步维艰,“当时日本人有意捣乱,招来崂山土匪孙百万、马文龙入驻市内,并绑架商会会长隋石卿”,周志俊称,当时他住在厂内“每夜均闻枪声,一夕数惊”。除此之外,由于军阀混战,青岛市政的主持者也是几易其人,频繁地迎来送往同样让华新不堪重负。

抗战时,华新纱厂被迫以196万日元的低价卖给了日本人。自此之后,青岛第一个民族纱厂成了日本人的资产。直到抗战胜利,华新纱厂才被赎回。解放后,华新纱厂发展成为青岛国棉九厂,继续书写着一座城市的纺织盛事。

▲1903年,在济南巡抚衙门,周馥(前左五)接见来访的英国驻威海卫行政长官。

父子相继,毁家纾难

近代商业,狭隘的地域观念已不适应时代要求,两位外来者为山东的商业版图增添了新的元素。

当周村和济南交替着暗淡与繁华的时候,沿海的烟台、青岛等地正在大张旗鼓地拥抱大海。当张启垣、苗世厚、苗世远们在自己的作坊里进行资本原始积累的时候,华侨张弼士把机器搬进了烟台的荒山,一出手就是大手笔。

张弼士的成长和发展与传统鲁商有着完全不同的气象和格局,籍贯广东的他给当时的山东企业界带来了一种新的发展轨迹。可惜,这种轨迹并没有与当时的山东企业家们产生共鸣。苗海南们被好奇和兴奋所蒙蔽,或许是不屑一顾,或许是“道不同不相为谋”,他们自顾前行,忘了看一看不远处的风景。

“张裕”这两个字以一种不同寻常的方式在烟台迅速蔓延。张弼士的符号意义或许在于,他把起点放在了巨人的肩膀上,轰轰烈烈百年,至今不息。

对于百年前的山东而言,张弼士的出现,迥异于以苗海南、张东木为代表的“陆上资本家”。作为一个“海上资本家”,他所带来的恰恰正是我们缺少的。如果说一直想去邹城孟氏认祖归宗的孟洛川依旧保持了传统的一丝残迹,那么张弼士携带来的世界最先进的管理模式,纯粹西方式的经营理念,与他所固有的“家国天下”构想紧密结合,使山东的商业符号更加丰富多彩。

当然,张弼士也不会想到,烟台、张弼士、张裕的偶然结合,很大程度上调整了山东的商业版图。孟洛川和张弼士,一个是百年商业版图的起点,一个是落脚点。当然了,落脚点不是终点。

通过以上梳理,可以看出当时的商业传承还有一个特点:家族传承。

老一代筚路蓝缕,在传统儒家思想的引领下,实现资本原始积累;新一代中西合璧,以现代思想管理企业,机器生产就是一个典型的特征。

上文中提到的青州人宋传典和宋斐卿,是一对父子。与其他家族不同,他们明显的西方教会背景、更加现代的管理模式,成为后人研究近代中国商业史的一面旗帜。

1887年,英国基督教传教士库寿宁来青州传教,宋传典在教会学校从ABC开始学习,接受到了当时难得的现代教育。毕业后,他到一所中学教授化学和英文,收入不错。1912年,宋传典辞掉了在教育界的职务,创办德昌洋行,兼营进出口贸易。

近代以来,借来华基督教传教士之力而崛起的资本家并非宋传典一人,比较典型的还有山西长治的张启轩、江西庐山的胡金芳。商务印书馆的几位创始人,虽然没有从传教士手中直接接手企业,但从其求学、做工、创业的经历来看,也完全可以看作是借传教士而崛起的民族资本家。

受家族影响,宋斐卿从小就读于教会学校,中学毕业后,考取刚成立不久的齐鲁大学,后转到北京的燕京大学读书,后赴美攻读商学,1921年,从美国留学回国。在天津创办大型的现代化毛纺厂,起名“东亚”,立志为中国实业赢得在全球应有的位置。1932年4月15日,东亚毛呢纺织股份公司正式揭牌。

作为拥有家国情怀的企业家,宋斐卿还非常重视企业文化建设,开创“宋式管理”模式。他总结了“东亚公司主义”:以生产辅助社会进步,使游资、游才得到相互配合,实行劳资互惠,为一般平民谋求福利。他在大门山墙上挂着标语:“己所不欲,勿施于人”;在饭堂墙上写上“军事纪律,基督精神”。东亚在企业内部有民乐队、京剧团、歌舞团,还把全厂职工分成了36个运动队,包括篮球、足球、网球、田径、游泳等,并规定每天必须定时训练45分钟。

上世纪80年代初,中国政府派人去日本松下学习先进的企业管理经验。接待这个代表团的日本人非常吃惊,说:我们这套管理模式完全是照搬你们中国的宋式管理来的,我们还没达到他的水平,为什么你们还要来向我们学习?”

代表团成员面面相觑。

斯人已乘黄鹤去,那些久远的故事封存在历史中,却不会消失。

新的轮回继续在这片土地上展开……

▲1892年,张弼士投资开办张裕葡萄酿酒公司。清朝直隶总督、北洋大臣李鸿章亲自签发执照。